はじめに 今日の世の中は多様な経済システムが複雑に絡み合い、グローバル化が進む中で、その仕組みを正確に理解することがいかに重要であるかが問われています。日本の経済においても、かつての江戸時代の考え方が色濃く残り、財源をどこから得るかという問いに対して、古い方法しか思いつかないという現象が見受けられます。

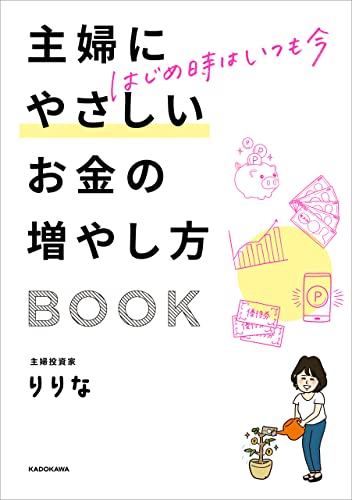

江戸時代の財源 江戸時代、日本の財源を得る手段といえば主に金山の開発や税の回収でした。これは現代においてもある程度影響を与えていると言えるでしょう。例えば、公共事業の際にどこから予算を捻出するかという問いに対して、税金の増税や国債の発行といった、いわゆる「財源をどこかから取る」という発想に至るケースが多いです。

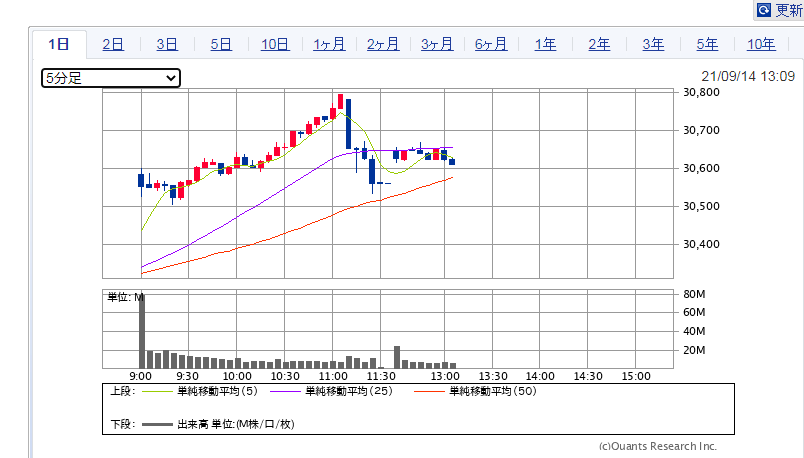

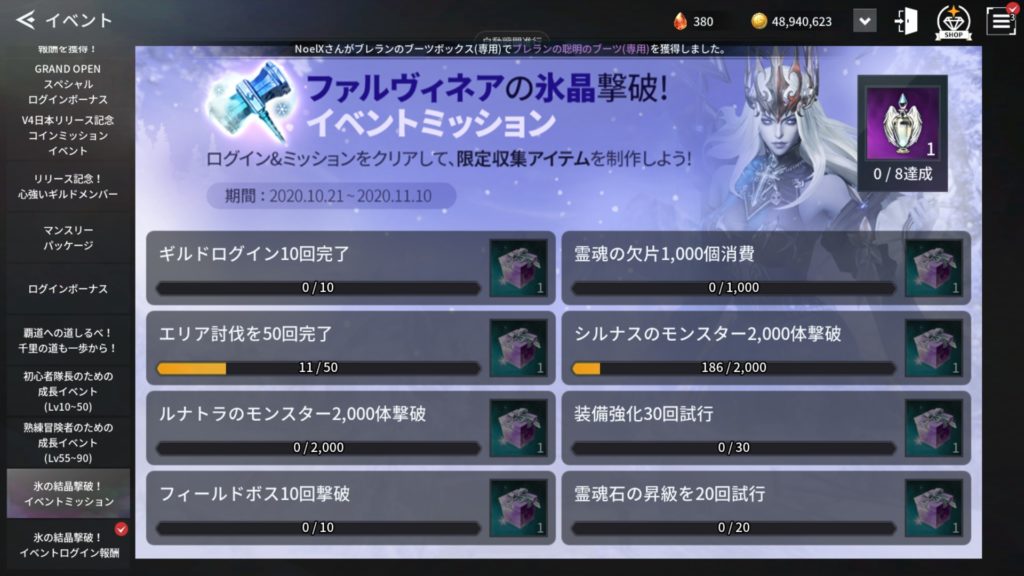

管理通貨制度の理解 しかし、私たちが本来理解すべきなのは、「管理通貨制度」の仕組みです。管理通貨制度とは、国が一定のルールに基づいて通貨を発行し、経済を安定させるシステムを指します。このシステムの下では、国が財政政策や金融政策を通じて経済を調整することができるのです。

例えば、景気が悪い時には、国が通貨を発行し、そのお金を公共事業などに投じることで、経済を活性化させることができます。また、通貨の価値を保つために、金融政策を用いて利率を調整することもできます。

現代経済の課題 しかし、多くの人々はこれらの仕組みを理解していないため、古い考え方に囚われてしまいがちです。このような考え方が続く限り、現代の経済システムを正確に把握し、適切な政策を打ち出すことは難しいでしょう。

結論 江戸時代の財源の考え方が今でも色濃く残る日本ですが、現代の経済システムを正確に理解するためには、「管理通貨制度」の仕組みを学ぶことが重要です。このシステムを理解することで、私たちはより良い経済政策を打ち出し、経済の安定を図ることができるのです。これからの日本経済がさらに発展するためにも、一人一人が経済の仕組みを理解し、適切な判断ができるようになることが求められています。

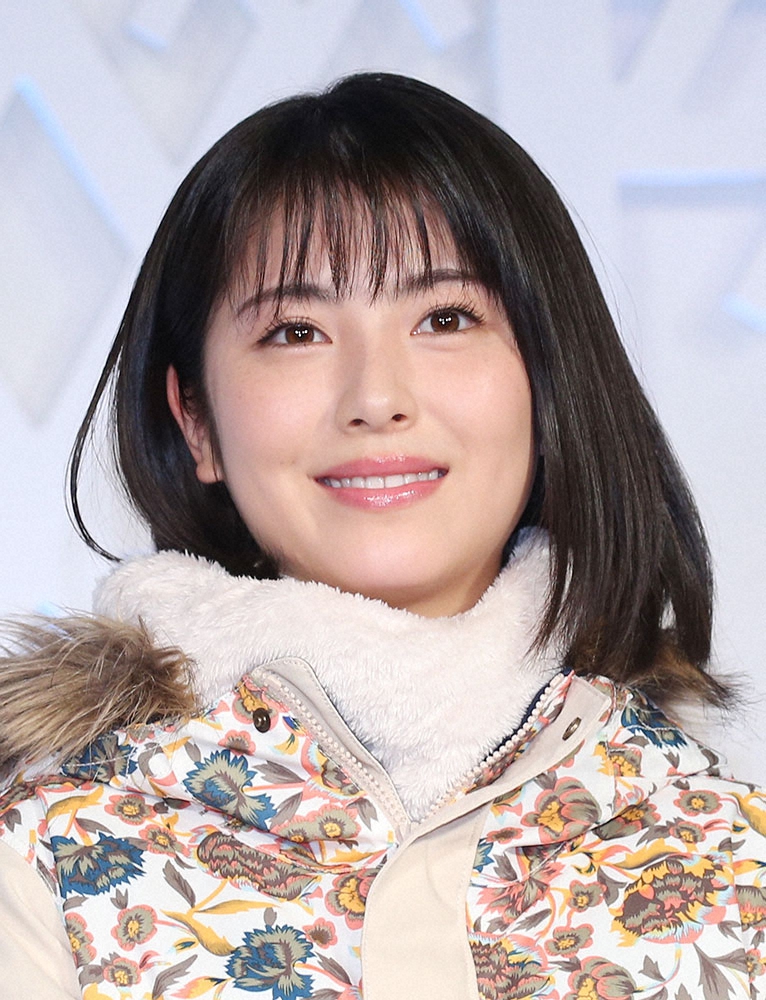

ワンセブン 美人ライバー 夢見弓サヤ.jpg)

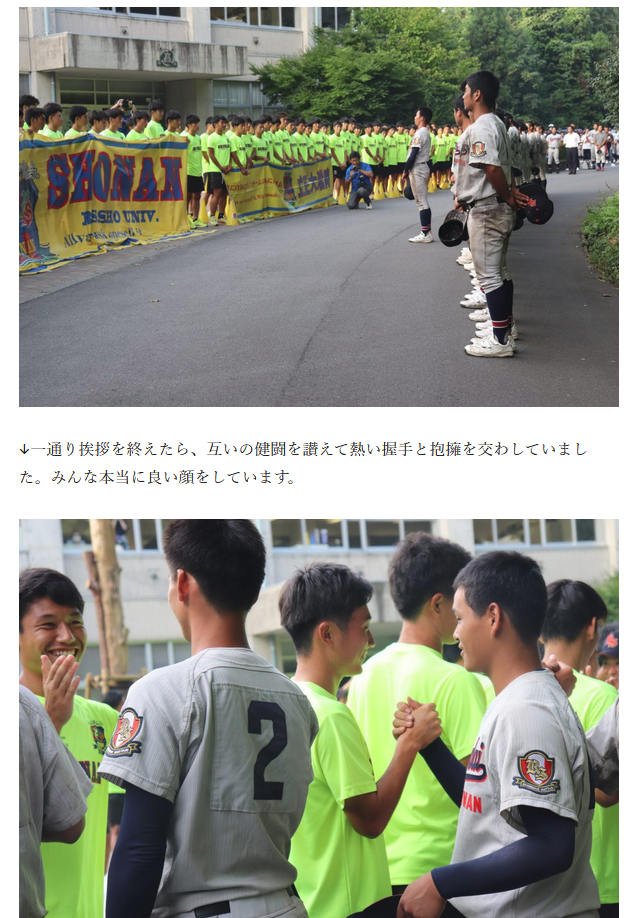

、加入6年目で初センター!「とても嬉しい!」 坂田心咲ら選抜メンバー16人発表.jpg)