武家政権と幕府の関係: 源頼朝、足利尊氏、徳川家康―彼らは日本の歴史に名を刻む三大武家政権を築いた人物です。彼らは鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府をそれぞれ開いて、武家政権のトップとして君臨しました。こうした幕府は、その時代における武士階級の最高権力を担い、国の統治や安定を図りました。その中でも、征夷大将軍の地位は特に重要で、幕府の実権を握る役割を果たしました。

豊臣秀吉の生い立ち: 日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて、豊臣秀吉は全国を統一する偉業を成し遂げました。しかし、彼は征夷大将軍の位を持たず、代わりに関白の地位を有していました。このため、彼が幕府を開くことはありませんでした。征夷大将軍の位と全国統一の要素が揃わなかったため、秀吉は幕府を開かなかったのです。

幕府開設の要素: 幕府を開くには、征夷大将軍の地位と全国支配の要素が不可欠でした。豊臣秀吉は関白として高い地位を持ちましたが、その位は征夷大将軍ほどの権限を持っていませんでした。また、彼が築いた統一国家は、幕府を開くための基盤となる程度の全国支配が確立されていませんでした。そのため、秀吉は幕府を開かなかったのです。

秀吉の経歴: 豊臣秀吉は、足軽として武者の道を歩み、後に織田信長の家臣として名を馳せました。彼は数々の戦功を挙げ、信頼を築いていきました。しかし、明智光秀の謀反によって信長が命を落とすという事件が起こりました。この出来事が秀吉の歴史における重要な転機となりました。

本能寺の変と秀吉の行動: 明智光秀の謀反によって信長が亡くなった際、秀吉は信長の死を隠し、その後継者を決定する重要な清洲会議を主導しました。山崎の戦いにおいても指導力を示し、兵力差を超えて勝利を収めました。この勝利により、秀吉は織田信長の後継者としての地位を固め、政権を確立していきました。

まとめ: 豊臣秀吉は、武家政権の歴史において大きな役割を果たし、全国統一を成し遂げましたが、幕府を開くことはありませんでした。その要因は、彼の関白の地位と、征夷大将軍の地位と全国支配の要素の不足にあります。彼の政治手腕と指導力は、戦国の混乱から安定した時代への移行に大きく寄与しました。

逮捕.jpg)

(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬).jpg)

売春関係で逮捕w.jpg)

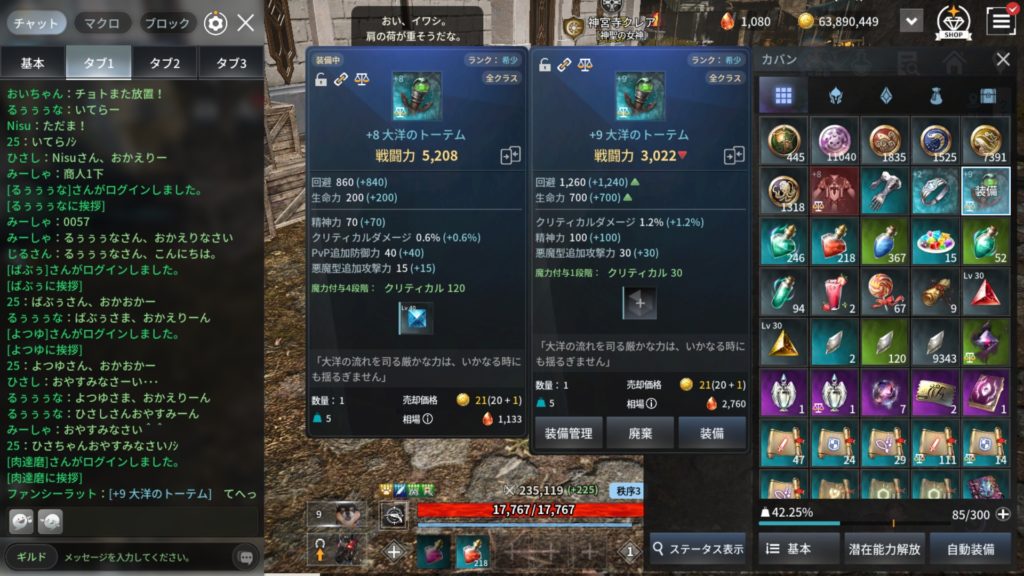

」一般車と衝突し20代選手が重体.jpg)