日本の人口減少に関する衝撃的な予測が発表されました。総務省のデータによれば、外国人を含めた日本の人口は連続的に減少し続け、今年だけで55万人以上の減少が確認されました。この流れは今後も続くと予想され、その主な原因は出生数の減少です。出生数が死亡数を下回るため、日本は毎年平均73万人の人口減少に直面しています。この人口減少は日本にとって大きな問題となっており、将来的には経済への影響も深刻な懸念材料となっています。消費者数の減少により経済成長が鈍化する可能性や高齢化に伴う社会保障費の負担増加などが危惧されています。一方で、人口減少による生活の利便性向上という意見も存在しますが、経済の観点からは人口減少が重大な問題として認識されています。

日本の人口減少は社会的・経済的な影響が大きく、多くの懸念が生じています。まず、人口減少による消費者数の減少は経済の成長を鈍化させる可能性があります。需要が低下すれば企業の売り上げや利益も減少し、産業全体の活性化に影響を及ぼすことが懸念されます。また、若年労働力の減少により企業の人材確保や技術革新の促進が困難になることも懸念されます。

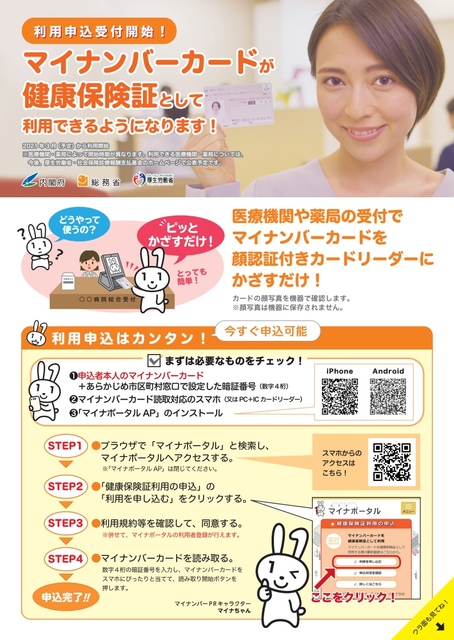

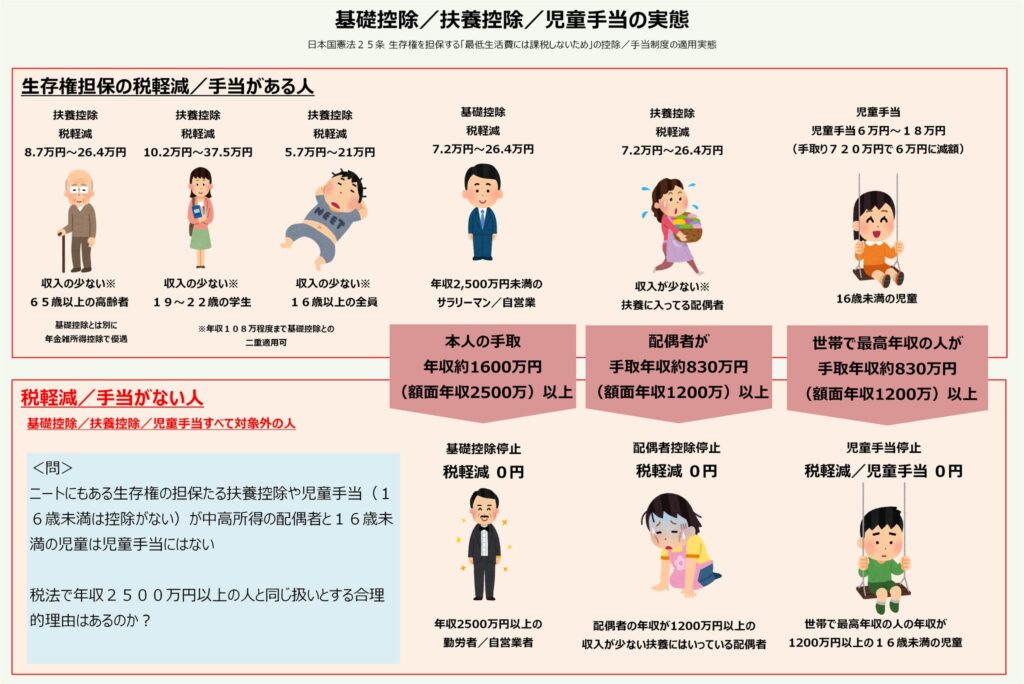

さらに、高齢化も深刻な課題として浮上しています。高齢者の増加に伴い、医療費や介護費の需要が増大し、社会保障費の負担が増加しています。これにより、社会保障制度の持続可能性が問われています。また、高齢者の労働力参加が限定的であることから、生産性の低下や税収の減少も懸念されます。これらの要素が組み合わさることで、将来的な経済成長や社会福祉の維持・向上に影響を及ぼす可能性があります。

一方で、人口減少によって生活の利便性が向上するという意見もあります。人口密度の低下により、都市部の混雑や交通渋滞の緩和、自然環境の保全などが期待されます。また、労働市場では労働者の需要と供給がバランスしやすくなり、労働条件や福利厚生の向上が見込まれます。

しかしながら、経済の観点からは人口減少が問題視されています。人口減少により消費市場が縮小し、需要の低下が生じます。これに伴い企業の競争力が低下し、経済成長が鈍化する恐れがあります。また、労働力の減少は様々な産業において生産性の低下や技術革新の妨げとなり、国際競争力の低下にも繋がることが懸念されます。

日本は将来の人口減少に対応するために、様々な対策が模索されています。まず、出生率の向上を図るために、育児支援や教育支援の充実が重要です。働く親が安心して子育てができる環境づくりや教育の充実により、若い世代が子育てに積極的に取り組むことが促されます。また、女性の社会進出の支援やワーク・ライフ・バランスの改善も重要な要素となります。

さらに、外国人労働者の受け入れや多様な働き方の推進も考えられています。外国人労働者の受け入れにより、労働力の不足を補い、産業の発展を支えることが期待されます。また、柔軟な働き方や創造的な労働環境の提供により、人々が生活と仕事を両立しやすくなることで、働き手の確保や人材の流動性が促進されます。

さらに、高齢者への支援や地域への活力づくりも重要な課題です。高齢者の生きがいや社会参加を促進するプログラムや施設の整備、地域コミュニティの活性化などを通じて、高齢者の健康や幸福感を支えることが求められます。また、地域の魅力づくりや若者の定住促進にも力を入れることで、地域の持続的な発展を図ることが重要です。

最後に、人口減少による影響を軽減するためには、効果的な政策の実施と社会全体の協力が必要です。経済界や政府、地方自治体、市民団体などが連携し、人口減少に対する戦略的な取り組みを進めることが求められます。人口減少を危機ではなく、新たなチャレンジの機会と捉え、持続可能な社会の構築に向けた取り組みを進めることが重要です。

【まとめ】

日本の人口減少は深刻な問題であり、経済や社会の様々な側面に影響を及ぼします。消費者数の減少や高齢化による社会保障費の増加など、課題は山積しています。しかし、対策を講じることにより、人口減少を新たな成長の機会と捉えることができます。育児支援や外国人労働者の受け入れ、柔軟な働き方の推進など、様々な取り組みが求められます。経済界や政府、地方自治体、市民団体などの連携により、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいくことが重要です。

、ビキニ姿でスレンダー色白美ボディ披露!「可愛いしスタイル良すぎ」絶賛の声殺到-1024x768.jpg)

(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬).jpg)