大正時代は、日本の食文化と食生活において大きな変化が起きました。この時代は、明治時代の革新と昭和時代の激動の間に位置し、日本の社会や経済が急速に変化していく時期でした。特に、食事習慣や食材の選択において、大正時代は新たな展開を迎えました。

まず、大正時代に広まった食習慣の一つは肉の消費です。肉を食べることは、当時の一般的な食事スタイルでは珍しく、高級食材とされていました。しかし、大正時代に入ると肉の普及が進み、一般の人々にも肉を食べる機会が増えました。特に、とんかつや洋食の人気が高まり、西洋の肉料理が日本の食卓に広まりました。

また、大正時代はカレーの普及にも大きな影響を与えました。明治時代から日本にはカレーが存在しましたが、大正時代になるとカレーの人気が急上昇しました。カレーは、当時の日本人の口に合わせてアレンジされ、独自のスタイルで広まっていきました。福沢諭吉がカレーライスを紹介したことも有名です。このようにして、カレーは大正時代から愛され続ける人気のある料理となりました。

大正時代の食生活においても、明治時代と比べて大きな変化がありました。都市部では西洋の食事スタイルが広まり、家族団欒が重視されるようになりました。家族で食事をすることが重要視され、食事が社会的な絆を深める場となりました。また、食事のバリエーションも増え、おかずの種類が多様化しました。

一方、農村部では自給自足の食事が主流でした。農村の人々は、自らの農作物や魚介類を利用して食事を準備しました。特に、麦飯や漬物、干物などが一般的な食事でした。農村部と都市部の間で食事の格差が広がり、都市部ではより多様な食材や料理が楽しまれる一方、農村部では従来の食事スタイルが維持されていました。

大正時代の食生活の変化には、富国強兵政策の一環として食事量の増加が重要な要素でした。日本は国力向上を目指し、体格増強を図るために食事の充実を図りました。しかし、栄養バランスは不十分であり、食事の質による健康被害も見られました。

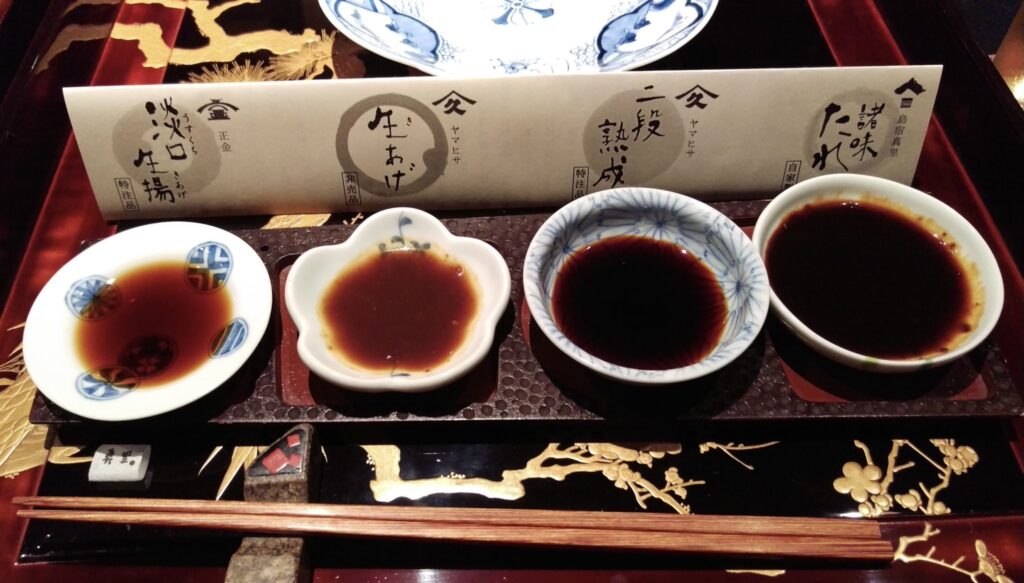

このような大正時代の食文化と食生活は、西洋料理の浸透と日本独自のアレンジによって特徴づけられました。初めは西洋料理が日本人の口に合わなかったため、肉の代わりに大腰筋を使用したり、パンやスープをご飯や味噌汁に変えるなどの工夫がされました。有識者や文化人が肉を率先して食べることを推奨し、西洋文化の積極的な受容が見られました。

大正時代には、カレーやコロッケ、とんかつなどの料理が三大養殖として人気を集めました。カレーライスは福沢諭吉によって紹介され、その後の日本の食卓に欠かせない一品となりました。コロッケも西洋のクロケットが起源であり、日本独自のアレンジが加えられました。とんかつは豚肉のカツレツであり、日本人に受け入れられやすい形態の肉料理として人気を博しました。

大正時代の食文化と食生活の変化は、日本の社会や経済の変動と密接に関連しています。明治時代の近代化の流れが続き、西洋の食事スタイルが浸透していく一方で、伝統的な食事文化も残りました。大正時代の食文化は、日本の食卓に多様性と新たな魅力をもたらし、現代の食事文化の礎となっています。

(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬).jpg)