編集部(以下、──)皆様もわれわれも全員昭和生まれですが、平成という時代はどんな時代でしたか?

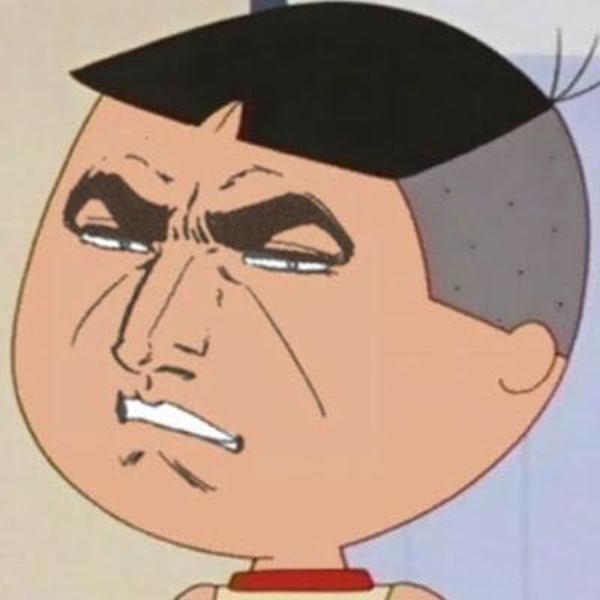

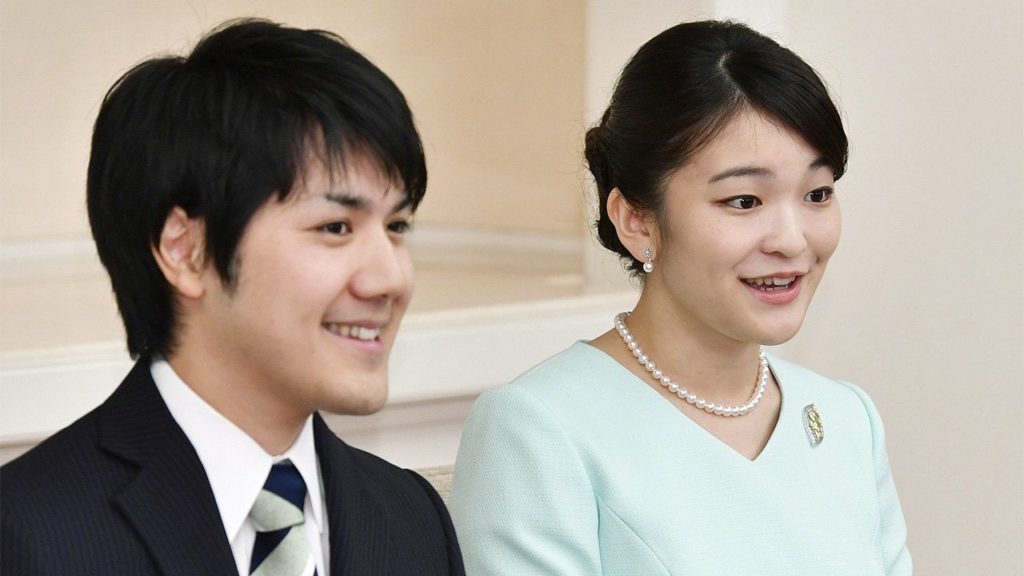

山田清機

当時、転職は一般的ではなく、会社をすぐ辞める、言葉が通じないわれわれのような若者を世間では「新人類」と呼んでいました。今のような転職エージェントもなく、転職は容易ではありませんでした。

だから、何でもやりました。時にはアルバイトとして、デパートでゴルフシューズを売ったり、植木屋をやったりして、何とか食いつないでいました。建設現場の日雇いの仕事もしました。ある日、たまたま母校の新校舎のホールで、椅子の設置作業があったんです。そしたら、現場監督の若いゼネコン社員に「おい、人足」って呼ばれたんです。

平成時代の転職事情

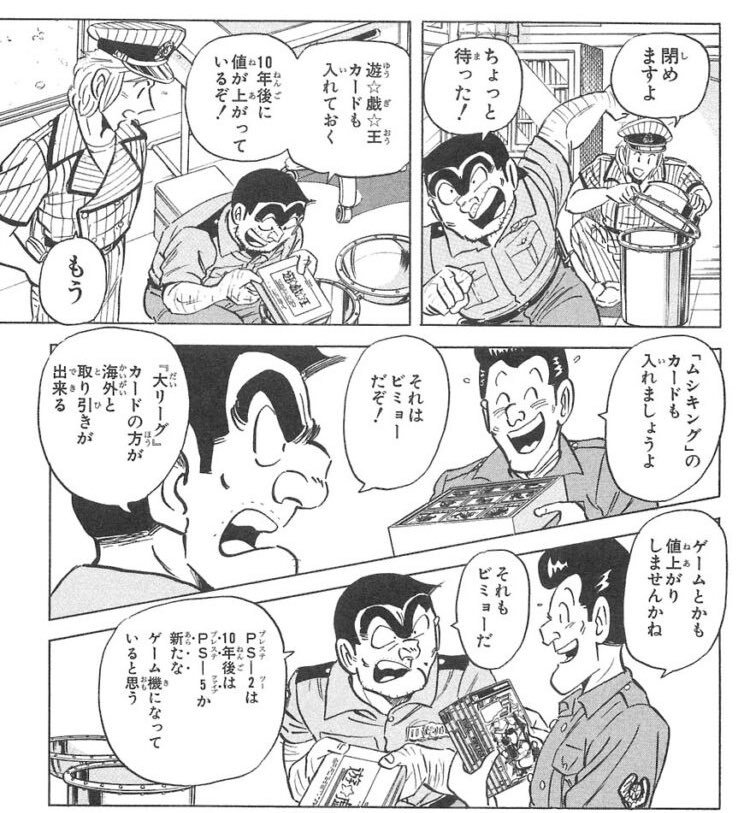

昭和から平成への移行に伴い、日本の社会構造や労働環境は大きく変化しました。昭和時代には、一つの会社で終身雇用が一般的であり、転職はほとんど考えられないものでした。しかし、平成に入ると経済のグローバル化やバブル崩壊などの影響で、終身雇用制度は徐々に崩壊し、多くの人々が新たなキャリアパスを模索するようになりました。

転職が一般的でなかった時代の苦労

当時、転職エージェントも少なく、転職は非常に難しいものでした。そのため、山田清機氏のように様々なアルバイトや臨時の仕事で生計を立てることが多かったのです。例えば、デパートでの販売や植木屋、建設現場の日雇いなど、多岐にわたる仕事を経験しなければなりませんでした。

山田氏が経験したように、建設現場での仕事中に現場監督から「おい、人足」と呼ばれるなど、社会の中での立場や扱いも厳しいものでした。こうした経験から、当時の若者たちは「新人類」と呼ばれることもありました。

現代の転職事情とその影響

現在では、転職は一般的となり、多くの人々がキャリアの途中で職を変えることが普通となりました。転職エージェントやオンライン求人サイトの発展により、情報の取得も容易になり、転職のハードルは大きく下がりました。

しかし、これに伴い、非正規雇用や外国人労働者の増加、そして価格競争の激化により、雇用の不安定化が問題視されています。特に、正社員と非正規社員の格差や労働条件の悪化など、現代日本の雇用問題は複雑化しています。

転職文化の変遷と未来

昭和から平成、そして令和へと続く日本の転職文化は、社会の変化とともに大きく変遷してきました。終身雇用から転職が一般的となり、現在では多様な働き方が受け入れられるようになっています。これからも社会の変化に対応しながら、新たな雇用の形が模索され続けるでしょう。

まとめ

昭和から平成、そして令和へと続く日本の転職文化は、社会の変化とともに大きく変遷してきました。終身雇用から転職が一般的となり、現在では多様な働き方が受け入れられるようになっています。これからも社会の変化に対応しながら、新たな雇用の形が模索され続けるでしょう。現代の日本が抱える雇用の課題に対し、どのように対応していくかが、未来の働き方を大きく左右するでしょう。

参考リンク:

、ビキニ姿で豊満バスト大胆披露!「スタイル良すぎ」「たまりません!」-819x1024.jpg)