はじめに

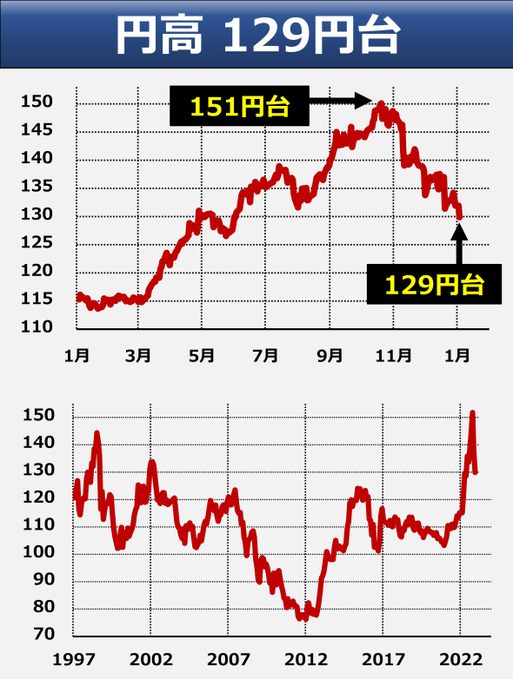

円安による輸出促進の理論とは、通貨の価値が下がることで輸出品が外国市場で安くなり、その結果、輸出量が増加するという考え方です。これは長らく経済のセオリーとして広く受け入れられてきました。しかし、アベノミクスによる円安の時期には、予想された「Jカーブ効果」は現れませんでした。Jカーブ効果とは、短期的には輸出が減少するものの、長期的には増加するという現象です。

アベノミクス時の円安と輸出のパラドックス

この期間中、円安にも関わらず輸出数量が増えなかった主な理由は、企業が現地販売価格を大幅に下げなかったことにあります。従来の理論では、通貨価値の低下が輸出品の価格低下につながり、結果として販売数量が増加するとされていました。しかし、実際には、多くの企業が価格を下げず、その結果、販売数量の増加は見られませんでした。これにより、為替差益は最大化されました。

「過去最高益」という新たな戦略

多くの企業が円安の期間中に「過去最高益」を記録したのは、従来の「量で勝負」する戦略ではなく、「利益最大化」を目指した結果です。価格を下げずに販売量を維持することで、為替差益を最大限に活用し、収益性を高めたのです。これは、輸出戦略における大きな転換点と言えます。

円安時の輸出戦略とは

現代の輸出戦略は、単に量を増やして利益を少しずつ伸ばすのではなく、販売価格を維持しつつ、為替差益を利用して利益を大きく伸ばすことに重点を置いています。これは、価格競争に陥るリスクを避け、ブランド価値を維持しつつ収益を最大化する戦略です。

まとめ

円安がもたらす新しい輸出戦略の意義とは、単に輸出数量を増やすのではなく、より戦略的に為替レートの変動を利用し、最終的な収益を最大化することにあります。アベノミクス時代の円安は、この新たな戦略を浮き彫りにし、多くの企業にとって「過去最高益」をもたらした重要な転換点となりました。これは、グローバル市場における競争戦略として、今後も重要な意味を持ち続けるでしょう。