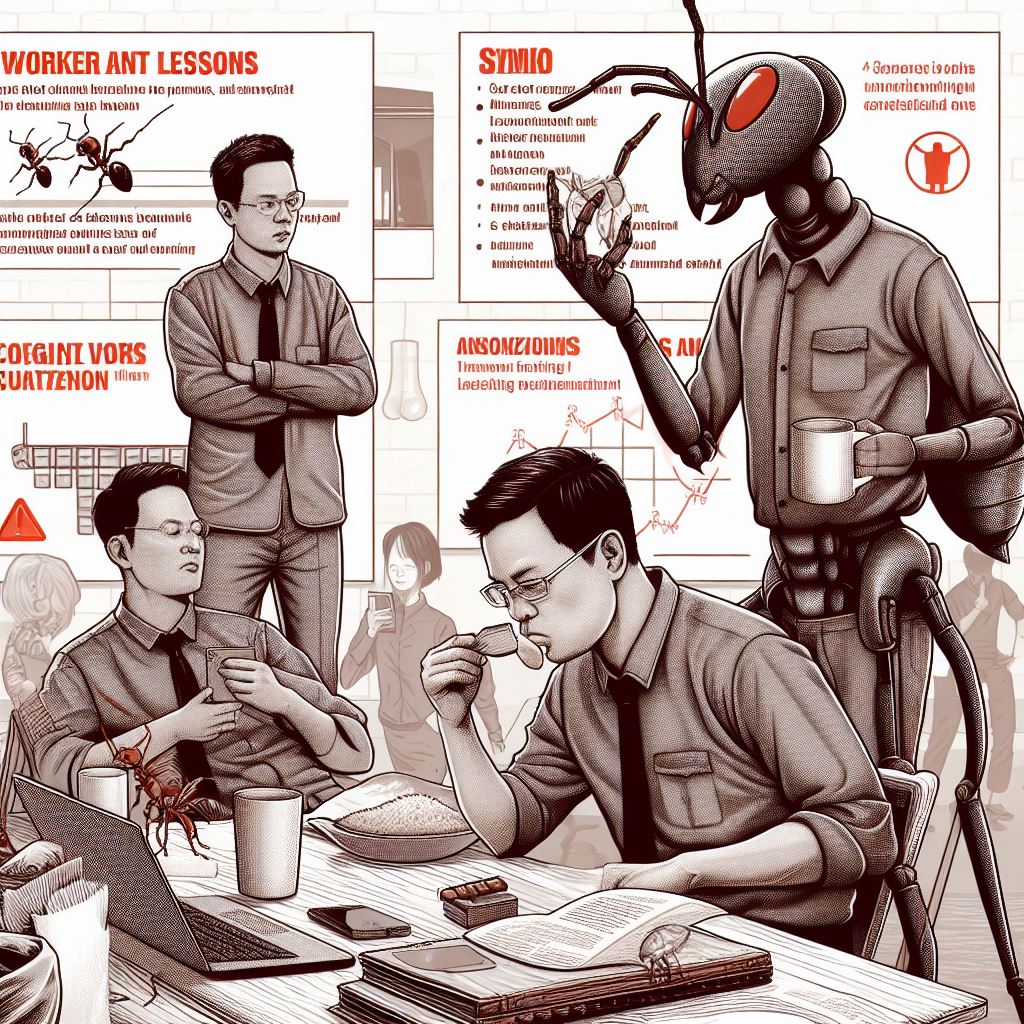

働きアリの研究から学ぶ、サボりの重要性

働きアリの社会において、一部のアリが常にサボっていることが研究で明らかになっています。この現象は、人間の社会においても同様に観察されることがあり、組織における「サボり」が一定の割合で存在することは、実は集団全体の機能にとって重要な役割を果たしています。サボるアリや従業員がいることで、集団は突発的な異常事態により効果的に対応できるようになります。

サボりの存在が生む、組織の弾力性

組織において、一定の「サボり」は、緊急時に迅速に動けるリソースとして機能します。例えば、急なプロジェクトの増加や予期せぬ問題が発生した際に、普段からフル稼働している従業員ではなく、余裕を持っている従業員がこれらの課題に対応することができます。このように、「サボり」は組織の柔軟性を高め、非常時の対応力を向上させるのです。

「サボり」が生み出す創造性と革新

また、「サボり」は創造性や革新の源泉となることもあります。常に忙しく働くことだけが生産性ではなく、時には一歩引いて物事を考える時間が新しいアイデアや解決策を生み出すことがあります。この視点から、「サボり」は新しい視点やアプローチを提供する機会として、組織にとって価値があると言えます。

バランスが鍵: 効率的な「サボり」の組み込み方

重要なのは、「サボり」と働きのバランスを適切に保つことです。組織における「サボり」を一定の割合で許容し、それを組織の弾力性や創造性の源泉として活用することが、全体の効率と生産性を最大化する鍵となります。そのためには、組織文化や管理システムを適切に設計し、柔軟な働き方を推奨することが必要です。

まとめ: 「サボり」の正しい理解と活用

結局のところ、「サボり」は組織において必要不可欠な要素であり、適切に理解し活用することで、組織全体の生産性と満足度を向上させることができます。働きアリの社会から学ぶこの教訓は、私たち人間の労働環境においても有効な指針となるでしょう。

の圧倒的な存在感と透明感!グラビア登場 キュートなセーラー服姿披露-1024x648.jpg)

が年下サウナ社長と極秘結婚!-夫は取材に「前回の結婚との重複期間については明確に否定」-723x1024.jpg)

は燃やさないのかw-1024x636.jpg)