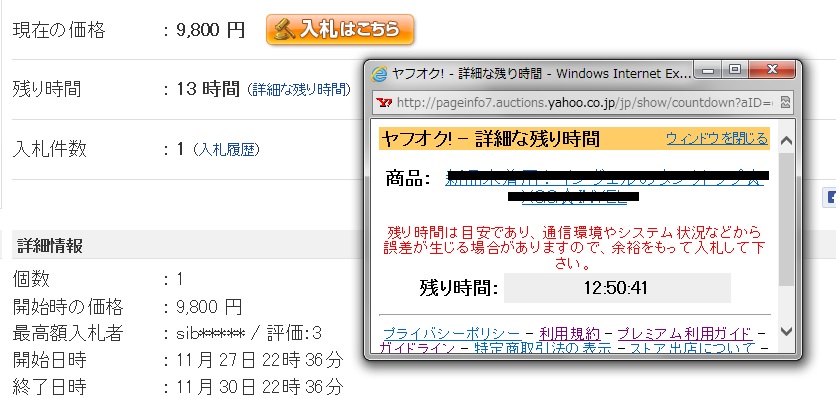

貧困とは、一般的に所得が基準以下の状態を指しますが、その定義は国や地域によって異なります。OECD(経済協力開発機構)は、「世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分(貧困線)に満たない人々の割合」という基準を用いて相対的貧困を測定しています。この記事では、相対的貧困とは何か、そしてそれが「見せかけの貧困化」と関連している点について考察します。

相対的貧困の定義

相対的貧困は、一つの国内での所得の分布に基づいています。つまり、ある国の中で、他の人々と比較して所得が十分でない状態を指します。具体的には、国内の世帯の所得を平均化し、その中央値の半分に満たない人々を貧困とみなします。この定義に基づいて、相対的貧困は経済格差が大きい国や地域では一般的に見られます。

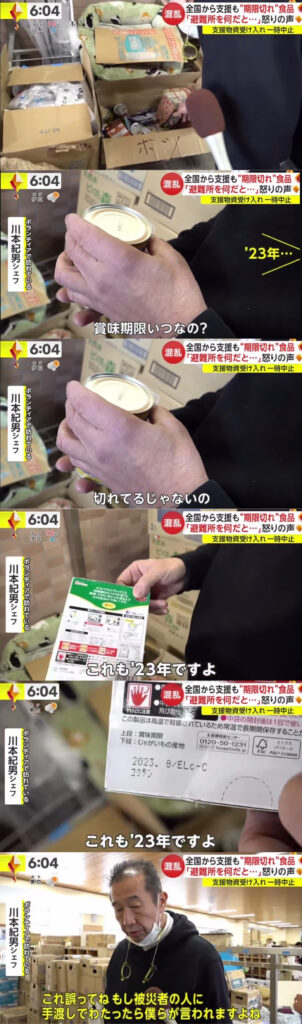

見せかけの貧困化

相対的貧困はしばしば「見せかけの貧困化」とも呼ばれます。これは、一定の所得を持つ人々が、自分の所得が他の人々と比較して不十分であると感じ、貧困とみなす現象です。社会的な比較や競争が高まり、高所得者の生活様式がメディアや広告で目立つ場合、一部の人々は自身の所得に不満を抱くことがあります。

相対的貧困の影響

相対的貧困は、心理的なストレスや社会的排除感を引き起こすことがあります。これは、社会的な不平等感や自己評価に影響を与え、個人の幸福感に悪影響を及ぼすことがあります。また、政策立案者や研究者にとっても、相対的貧困の理解が重要です。なぜなら、所得格差や社会的な不平等を測定し、それに対処する政策を策定するための指標として相対的貧困率が役立つからです。

まとめ

相対的貧困は、所得格差の観点から個人や社会の健康に影響を及ぼす重要な要因の一つです。一定の比率で自動的に貧困化される「見せかけの貧困化」は、社会的な比較や競争によって促されることがあります。政策立案者や社会全体が、相対的貧困を理解し、それに対処するための戦略を開発することは、より公平で持続可能な社会を築くために不可欠なステップです。

の暴走気味の愛-1024x808.jpg)

、歌番組初出演でいきなりセンター!キレキレダンス披露「日本にバレた」絶賛の声殺到-1024x576.jpg)