男舐めんじゃねーぞ

引用元: ・サーティワンの会計中にドキンちゃん顔の彼女があたかも俺が奢るような雰囲気出してやがったから

AIに話を作らせると…

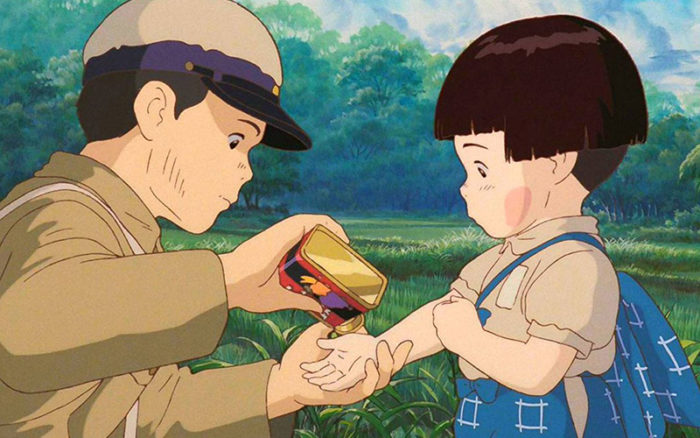

静かな夜、東京のネオン街が光り輝く中、鮮やかな色彩が夜の帳を打ち破るように、サーティワンのアイスクリーム店は賑わいを見せていた。夏の夜、誰もがアイスクリームの誘惑に魅了され、満足げな笑顔を浮かべていた。しかし、この物語の主人公、ライトノベルのベストセラー作家である俺は、今夜、何か違う出来事に巻き込まれることになるとは知らずにいた。

店内には多くの客が並んでいたが、その中でも目立つのは、一人の女性だった。彼女は黒髪をなびかせ、ドキンちゃんのような愛らしい笑顔を持っていた。彼女の容貌はまさに天使のようで、その存在はまるで幻想の中から飛び出してきたかのようだった。彼女は細身のワンピースを身にまとい、周囲の注目を一身に浴びていた。

俺はそんな彼女を見つけて、彼女の元へと歩み寄った。「こんにちは、美しい夜ですね。どのアイスクリームがお好きですか?」と、俺は彼女に微笑みかけた。

彼女は微笑みながら答えた。「あなたのおすすめは何ですか?」

俺は考え込むふりをしてから、狡猾な笑みを浮かべた。「それなら、今季最強の男女平等パンチがおすすめですよ。」

彼女は驚いた表情を浮かべ、俺に問いかけた。「男女平等パンチって、何ですか?」

「それはね、女性が奢るべきだと思う男性に食べさせるべきアイスクリームさ。」俺は得意気に説明した。

彼女は微笑みを浮かべ、アイスクリームを注文した。そして、二人は店内の一角に座り、アイスクリームを楽しむことになった。

会話は弾み、二人は自然と打ち解けていった。俺は自分の仕事について語り、彼女も自身の趣味や夢について語った。しかし、その会話の中で、彼女が俺に対して微妙な雰囲気を出していることに気づいた。

「なぁ、ドキンちゃんみたいな顔して、俺に奢らせるつもりか?」俺は挑発的に尋ねた。

彼女は少し困ったような表情を見せたが、すぐに微笑みを取り戻し、言い返した。「奢りたいわけじゃないけど、男女平等って大事だと思うのよ。だから、お互いに奢りたいと思ったら、どちらが先に払うかで競争するのも楽しいじゃない?」

俺は彼女の提案に興味を持ち、挑発的な笑みを浮かべながら言った。「そうか、それなら、男女平等パンチを受けてみるか?」

彼女は意気揚々と頷いた。「いいわ、かかってきなさい!」

二人はアイスクリーム代を巡る競争を繰り広げることになった。店内の客たちは二人のやり取りに興味津々で見入っており、笑い声や歓声が飛び交っていた。そして、最終的には彼女が勝利し、俺に男女平等パンチを食らわせることに成功した。

「おめでとう、君の勝ちだ。」俺は彼女に微笑みながら言った。

彼女は笑顔で答えた。「ありがとう。でも、これからもお互いに楽しい競争をして、平等を大切にしましょうね。」

その言葉に、俺は深く頷いた。そして、彼女との出会いがもたらした新たな友情に、心から感謝した。

夜のネオン街に包まれながら、俺はその夏の夜の思い出を胸にしまい込んだ。男女平等の重要性を改めて感じ、新たな冒険への意欲が湧いてきたのだった。

「きつねダンス」が大バズリ!300万再生目前「意味わからんぐらい可愛い」絶賛の声殺到.jpg)

―2100年時代の行動戦略【リンダ・グラットン・アンドリュー・スコット】.jpg)

岸田総理の演説会場で爆発音 威力業務妨害容疑で現行犯逮捕.jpg)

美容術について知っておくべきこと.jpg)